肩甲骨はがしのリスクとは?理学療法士が伝える正しい知識と安全なケア

肩甲骨まわりの重だるさやこり感から、「肩甲骨はがし」を試してみたい――。そんな方が増えています。

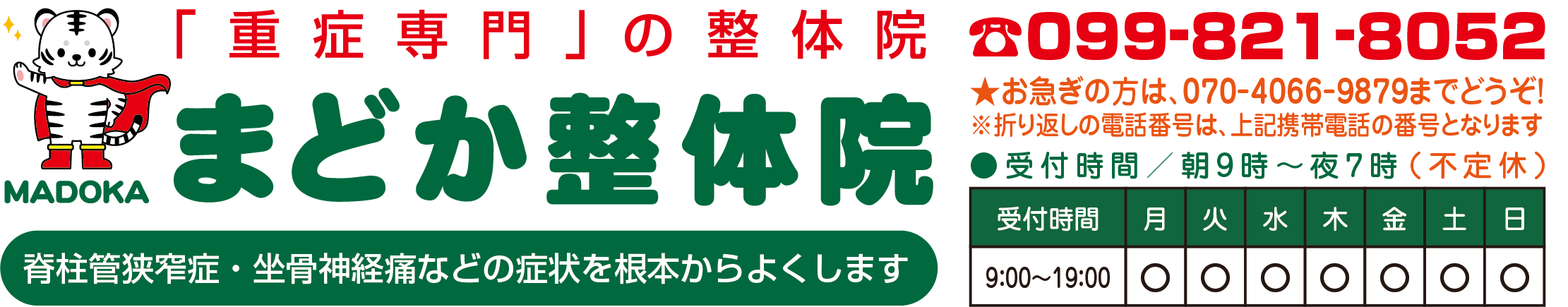

鹿児島市荒田のまどか整体院にも、「肩甲骨をはがすとスッキリすると聞いたのですが、大丈夫ですか?」と不安まじりに尋ねられる方が少なくありません。

肩甲骨はがしとは、肩甲骨周囲の筋肉や軟部組織の緊張を緩め、可動域を改善する手技です。

うまく活用すれば肩こりや猫背の改善にもつながりますが、やり方を間違えると体を痛めてしまうことも…。

今回は理学療法士の視点から、肩甲骨はがしのリスクと、安全にケアを受けるためのポイントについてお伝えします。

肩甲骨はがしに潜むリスクと注意点

一見シンプルに見える肩甲骨はがしですが、実際には細やかな判断が求められます。

以下のようなケースでは、リスクが高まるため注意が必要です。

- 無理な力を加えると筋肉や腱を損傷するおそれ

肩甲骨周囲には、僧帽筋・菱形筋・肩甲挙筋などの筋肉が複雑に重なっています。力任せに引きはがすような動きをすると、筋繊維の損傷や炎症を引き起こすことがあります。 - 準備不足のまま実施すると揉み返しのリスクも

身体が温まっていない状態、筋肉が硬く緊張している状態で急に刺激を加えると、揉み返しや炎症が起こる可能性があります。 - 特別な状況にある方はさらに慎重な対応が必要

・四十肩・五十肩など、可動域制限のある方

・骨粗しょう症で骨の強度が低下している方

・肩周辺に手術歴がある方

こうした方への無理な肩甲骨はがしは、関節包や骨に過度なストレスを与えるリスクがあります。

安全に肩甲骨をケアするために大切な視点

肩甲骨はがしは、適切におこなえば肩まわりの柔軟性や血流改善に有効です。

ですが、それには「安全性を前提とした準備と知識」が不可欠です。

≪事前チェックは必須≫

以下のような項目は最低限チェックしたいポイントです。

- 肩関節や肩甲骨の可動域と制限の有無

- 四十肩・五十肩などの炎症性疾患の有無

- 骨粗しょう症や外傷歴の有無

- 手術歴とその回復経過

≪力任せを避け、ゆっくりと段階的に≫

肩甲骨はがしを安全におこなうには、「筋肉をほぐす → 皮膚や筋膜の滑走性を改善 → ゆっくり動かす」という順序が大切です。

≪高齢者や体に不安のある方には代替ケアも≫

当院では、ボキボキしないDRT療法を通じて背骨の調整をおこない、自律神経や筋肉のバランスを穏やかに整える方法を採用しています。

誰にケアを受けるか、それがすべてを左右する

肩甲骨はがしに限らず、手技療法は「誰が、どんな判断で、どのようにおこなうか」が最も重要です。以下の点を満たす人を選びましょう。

- 強引に引っ張ったり、痛みに無頓着な施術者ではないか

- 問診や動作確認を丁寧におこなってくれるか

- リスクを事前に説明してくれるか

- 肩関節や胸郭など、運動連鎖を理解しているか

- 痛みが出た際にすぐに中止し、対応できる知識があるか

まどか整体院では「無理のない方法」で肩甲骨まわりを整えます

まどか整体院では、理学療法士が在籍し、医療的視点に基づいた身体評価と施術をおこなっています。

DRT療法という、背骨を優しく揺らす手技によって神経の流れを整え、筋肉の過緊張をゆるめることで、肩甲骨周辺の可動域も自然と広がっていきます。

無理に“はがす”ことなく、肩甲骨が正しい位置に戻るよう導く。

それが、体に優しく、そして根本的な改善につながるアプローチです。

正しい知識と判断で、あなたの体を大切に

肩甲骨はがしは、良くも悪くも「やり方次第」です。

セルフケア動画やSNSの流行で「気持ちよさそう」「簡単そう」と見えるかもしれませんが、大切なのは自分の身体に合った方法を見つけること。

もし「自分では判断できない」「正しい方法を知りたい」と感じたときは、ぜひまどか整体院にご相談ください。あなたの体に寄り添う安全なサポートをご提供いたします。